** 水引についてのあれこれ **

水引の使い方についても、諸説があることに触れておきましょう。

もしかすると、評判の悪い原理主義者と思われているかもしれない

私にとって、いささか居心地の悪い内容も含まれてはいるのですけれど・・・。

最初にお断りいたしておきます。

甚だ錯綜したハナシになっております。

しかしながら、我慢してお付き合いいただきましても、おおかたの皆様方に

おかれましては、得るところの乏しい内容であろうことは私が保証いたします。

大切な資源である時間を浪費なさいませぬように。

それでもなお、読んでみようと仰せの方は、あらかじめその旨お含みの上、

お目通し下さいませ。

さて、水引の使い方など、<古来不変の”しきたり”>と思われて

おりましょうが、その足取りは結構覚束ないものであった/あるようです。

***

まづは、金銀水引の使い方、金を左右どちらに置くか、ということです。

今日、おそらくはほとんどすべて人が「色の濃い方を右」として、

金銀の場合には金を右,銀を左にして使っておいででしょう。

父もそうでした。私もまた、そのようにしております。

ところが、ここでの教本の下巻『小笠原流 包結びのしるべ 下巻』には

「水引の左右を決定するには次の原則があります。

色の有る方を右にし

色の無い方を左にす

・・・

金銀=銀を右 金を左

・・・」(7頁6行目〜)、

「この掛け方の原則を知るのには「左金白」と記憶するのは昔から伝えられて

ゐる常套語です」(8頁9〜10行目)

との記述があります(果たして金は、銀との比較において「色の無い方」

なのでしょうか)。

私の手許にある、『包結びのしるべ』と同じく昭和6年に刊行された

『小笠原流 折紙と水引の掛方』(小笠原千代子著:太陽社)にも

「金銀の水引なれば、銀を右にして、金を左にします」

との記載がございます。

この書につきましては別に触れることがあるかもしれませんが、

『包結びのしるべ』と共通の原典が存在する様子が窺えますので、<二つの>

証言として扱う訳にもゆかないのですけれど、「金と白とは左へおくと

覚えておけば間違ひはありません」と書かれております。

「常套語」、「間違いなし」です。

(ただし双方ともに、その理由についてまでの記述は見当たりません。)

もう一点、大正9年に刊行されている『増訂 普通作法精義』(錦織竹香著:

六盟館)という書物が手許にあります(著者は奈良女子高等師範学校教授)。

ここには「陰陽和合の理に基づきて、普通と吉事とには陽の方を

向こうて右の方、即ち其の物品の左と為すことになり、故に紅白・赤白・

金赤・金銀等の場合は、赤・金等を物品に向こうて右と為し・・・

金赤の水引を用ふる場合は其の物品に向こうて赤を右とし、金を左とせしも、

関西にては此の反対に金を右とし、赤を向こうて左とせり。

此れ或は公家流と武家流とに起因せしものならんも、紅白・赤白の色は、

文王の八卦の配置より見れば日月の色にして、金赤は夏秋の色にて

金は即ち陽中の陽なり」との記述があります。

いささか判りづらい表記ではありますが、これに先立つところには

我々読者から見て、向かって右に赤、左に白とした図版がありますので、

通常見られるとおり、

金銀の水引の場合には金を右、銀を左

としてよいのでしょう(引用箇所後半では、金赤水引について、金の位置に

地域による違いがあることを述べています。これは今日におきましても左右、

双方が並存しています)。

ただし、ここで確認をしておかねばならぬのは、「陰陽和合の理に基づき」

<陽の方向>に、<陽の色>を当てていることです(後に問題になる、かも

しれません)。

さらにもう一点、<近代デジタルライブラリー>で公開されている

『奥伝図解 小笠原流折形と水引の結び方』(石井泰次郎著:和風会出版部、

大正10年)にては、向かって左を上位、<右を下位>、とした上で<金を右>に置いた図が掲載されております(297頁)。

さて、どういたしましたものでしょう。

大正後期の書物では金を右(理由は正反対ですが)に、昭和初期には

金を左に・・・。

この点につき、父は『日本の造形 折る、包む』にて、「白は色であるよりは、

光として受けとめられます。太陽の光を体現しているのが白色です。

同時に白は素であり原初の意味合いももっています。古代以来、白は

常にもっとも高貴でありました」(96頁)と記しております。

また「金銀は抽象的な価値であるより、むしろ地上の価値として感じられて

います。不可蝕性、加工性いずれをとっても金に優位があたえられるのは

いうまでもありません」とも。

これらの記述に先立つ項で「ひだりということばは日が足りる方角の意味だ

そうです」との一文を置いておりますが、『小笠原流 折紙と水引の掛方』の

上掲箇所を紹介した後、「こう(左金白:引用者注)であれば全部の組合せの

辻褄が合います」、「この本が出版されたその前後の頃から、アルミニュームの薄箔をもって金銀色をつくり、・・・

はじめて庶民の間に金銀水引が一般化してきたのです。たぶんそれまで

扱い慣れないものが急激に出回り、混乱の内に現状のように固定化したものと

想像できます」と述べております。

継ぎはぎの引用により、いささか判りにくい記述となりましたが、要するに、

左を、光をもたらす重要な方向と規定する。水引の左右も、その原則に従う。

ゆえに、高貴な色=白、優位性をあたえられる色=金を左におくことが当然と

されていた(社会的に高位にあった人々の間において)。しかし、

庶民の間に、それまで手の届かなかった金銀水引が流通するようになって、

使い慣れぬがゆえの混乱のうちに、<色の濃い方を右>とする慣例が

出来上がった、

との説明となりましょうか。

今日までのところ、浅学にして他の資料にゆき当たっておりませんので、

「左金白」がいつの時代に、どこまで「常套語」たり得たのかは判りません。

陰陽説を選択基準に採る『精義』は、それなりに整合性がとれているようにも

思われましょうが、白黒水引の場合に、おそらく<陰中の陰>とも言えるで

あろう黒をなぜ左に据えないのか、というところで破綻を来たすのでは

ありますまいか。

また、金は秋の色であり、方角で言えば西。

木・火・土・金・水を万物の元素とする五行説によれば、(元素=物質と

しての)金は白(色)に対応する(陰陽区分上は陰)、との解説も目に

いたします(『中国思想文化事典』:東京大学出版会、引用は省略します)。

果たして金は「陽中の陽」であるのか、疑問なしとはゆかぬところです

(陰陽説に通じておりませんので、これは当方の誤解である可能性を

否定できません。ましてや、「陰陽和合の理」と「文王の八卦の配置」とが

背反することがあるのか否かなど、見当もつきません)。

なお、伊勢貞丈の『包結記』に、水引の色の左右について触れられたところは

見当たらないようです(この書の読者に、そこまで書き留めておく必要は

あるまいとの判断があったのかもしれません)。

一方、『貞丈雑記 巻之九』にては

「紅白水引にて包物を結事 紅白の色 左右定なし

然れども結ばざる以前に白を左にし紅を右にすべし

白は五色の本也 左は陽にて貴き方なれば白を左になすべし」

との記述があります。

「日が足りている」、日の光を受けるべく南を向いたとき(「天子は南面す」

と申します)、太陽が昇ってくる方向であるがゆえ、左は右に対して

相対的に優位であると認められることには、皆さん異論がないようです。

しかし、その左右を決定するに際して、水引を結ぶ作業者の目から見ての

<向かって左>なのか、「向こうて右の方、即ち其物品の左」とするのか。

そして、陰陽の観点から赤や金を<陽>、また「陽中の陽」として

「向こうて右」に置くのか、日の昇り来る方向である左に、<光の色>として

白や銀など色の薄いものを配するのか。

論拠をどこに求めるかの混乱が、水引を手にした者を右往左往させているように見えます。

上下は絶対的な位置関係と言えましょうが、左右はあくまで相対的な概念で

あり、主体/客体のどちらに立つかで逆転し得る便利なもの。

それでもなお理由付けに難儀すれば、ただただ「色の濃い方を」・・・。

以上、わずかな資料に過ぎませんが、事情の報告まで。

***

続いて、結び方についても簡単に触れておきましょう。

『包結記』にて伊勢貞丈は陰陽説に基づき、

「丸きものをばかたわなに結ぶべし ・・・

ひらき(平らな)物をば両わなに結ぶべし

丸きは天の形にて陽也 物のはした(奇数)なるは陽也

故に丸き物はかたわなに結ぶ也

ひらきは地の形にて陰也 物のならびたるは陰なり

故にひらき物はもろわなに結ぶ 是古よりの伝也」、

すなわち、

”片わな結び”は<陽>(輪が一つ:奇数)であるから、

(断面が)丸い陽(天)のものに、

”両わな結び”は<陰>(輪が二つ:偶数)であるから、

(断面が)平らな陰(地)のものに、

と説いています。

なお、今日多用されている淡路結びは、紐の結び方のところに記載が

ありますが、水引の結び方としては採り上げられておりません。

おそらく当時の水引では赤/紅の染料が白い部分に付着するため、

淡路結びを美しく施すことが困難であったためではなかろうかと

思っております。確たる証拠はありませんけれど。

『小笠原流 包結びのしるべ 下巻』には、真結び(結切り)、片輪結、

諸輪結(両輪結)、相生結、淡路結等が示されております。

ここには、「真結び(結切り)」、「片輪結び」、「諸輪結び」、

これらいづれにおきましても、「慶弔何れ」に用いてもよいとの旨の記載が

あります。

今日、広く言われている使い分けとは随分の相違が認められましょう。

別の話です。

真結びであれ、両わな、片わな結びであれ、左右の水引を

最初に交差させるとき、向かって左からきた方(白/銀)を

右からのものの上にかぶせ、その(赤/金の)下を

くぐらせる方法を説く人がある一方、逆を説明する人も

いらっしゃいます。

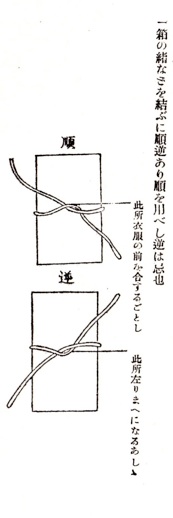

右図は『貞丈雑記(巻之十六)』より。

「箱の緒などを結ぶに順逆あり」と、前者を順としています。

水引は元来、包装が解けて来ぬように括った紐に他なりません。

それが、包み紙が折形に発展したと同様、次第に儀礼的、装飾的な意味合いを

帯びるようになって参りました。

されど、最も重要なはたらきは<封印>です。

チリやケガレが、その中にあるものに付着せぬよう、紙で包み、その上を紐で、即ち、水引で縛るのです。

ですから元来、(ここでは詳述を省きましたが)包みに用いる紙が白でなければ

ならないのと同じく、使い回しをしない、<このとき、一回限り>であることが求められたハズのもの。

今日、しばしば「幾度あってもよいときのものには、ほどき易いように

蝶結び(両輪結び)を、婚礼など、一回きりであることが望ましいときの

ものには結び切り(真結び)を」と言われることがあるようですが、

その根拠は乏しいものとの認識はお持ちいただいた方がよろしいものと

存じます(そうした使い分けを、「間違っている」とまで申している訳では

ありません)。

<清浄>であることを何よりも重んじてきたこの”くに”の先人たちが、

何を思って、やや扱いの困難な水引などという素材を贈答の場面で多用してきたのか、そのことに思いを馳せると、「蝶結びは解きやすく、何度でも使える」

などとの言説をありがたく拝聴することに、私は抵抗を覚えます。

構造主義者の目を借りるならば、蝶結びと真結びとは、結びの構造

としては同一のものであると見ることすら可能です。

蝶結びの、輪になっているところを左右とも上方向に引き抜いてみて

ください。直ちに真結びに転じます。このとき、結び目の構造=あり方

自体には何の変化もありません。紐の両端部分が、結びを施した、

その方向に延伸しているか、途中で折り返され、再度結び目をくぐって

いるか、の違い。

「言いがかり」とおっしゃるなら、この件に関してはその通りかも

しれません。

しかし、水引も折形同様、あくまで「このとき、この場の、一回きり

のもの」であった、そのことが「とても大事なこと」であった、

この点だけは押さえておいていただきたいと思います。

以上を総合的に勘案すれば、要するに、

紐(水引)が結んであります。

結び方に違いがあります。

違いがあるということは、それぞれに何か意味があるのでしょう。

では、そこに込められた意味は何なのでしょうか?

との問い掛け。

違いがあれば、その所以/由来を確かめたくなるのは当然かもしれません。

では、問われた方はどのように答えるか。

元来、論理的に説明のつくことがらではないので、文学的修辞を持ち出さざるを得ません。

そのため、そのときどきの時代背景や文化的状況などにより、受け容れられ

やすい言説が普及する。

時が移れば、またその理由付けも変遷してゆくことになろうと。

おおむね、このような次第と捉えてよいのではありますまいか。

いづれにせよ、選択の問題でありましょう。

原理原則に拘泥すると、必ずや自家撞着に陥りますので、このあたりに

しておきます。

繰り返しますが、大切なことは、結び方云々ではなく、「清浄を保つために、

清らかであることを証するために、包みを結んでいる」、まさにそのこと自体。

であれば、副次的な<ことば遊び>に拘泥せず、主たる機能を果たしてさえ

いるならば、あとは装飾として、姿かたちとして、人の目に好もしく映るものを選択すればよいのではないかと思います。

無論、他人様に差し上げるものでありますので、

先様に気持ち好く受け取っていただくことこそが何よりも大事。

原理主義者と商売人との<仁義の闘い>は、ここに封切られるワケです。

*****

以下、さらに些事に及ぶことがらでありますゆえ、適宜に切り上げて

いただきますように。

『奥伝図解 小笠原流折紙と水引の結び方』を眺めておりますれば、

296頁に「もろわな結

中を細々見まじき物はもろわななり(三光院内府記)」

301頁に「かたわな結

中に見るべき用のあるものは片鉤なり(三光院内府記)」

との引用がなされておりました(「片鉤(かたかぎ)」とは片わな結びの

別称)。

『三光院内府記』、別名『三内口決』。三条西実枝による室町後期の

有職故実書。

<近代デジタルライブラリー>では『群書類従』に収録されたものを閲覧する

ことができます(他にも写本を閲覧できるサイトがあります)。

「半白ク半紅ナル水引白紅ト号シテ外様ニ用之。

結様事 中ニ見ル可キ用ノアル物ハ片鎰也。

細々開キ見マジキ物ハ毛呂和那也。」

と書かれております。

私の古文読解など、きわめて怪しい限りではありますが、

「水引は外様に用いる」と書かれているところの「外様」を<表向き、公式>と解した上で、進物に際しての注意書き、というよりは、結束のための道具との

やや一般的な位置付けでの記述、あるいは公式文書(綸旨、勅書については

冒頭に項目が設けられておりますので、より下位に属するものに限られるかも

しれません)について、「受け取ってすぐにその場で中を検めないものには

”もろわな結”、中を確認すべきものには”かたわな結”」との書き付けで

あろうものと捉えました。

私の理解が誤っているといたしましても、なお、ここに記されている区別は

今日の郵便に例えるなら<速達>、<親展>といった、あるいは交通信号機なら

赤は<Don’t walk →走れ>の意であるとの、まさに<具体的な行動を指示する

記号>としての機能を担ったものに他ならず、陰陽だとか吉凶だとかの抽象的な観念を象徴することを意図したものとは位置づけられていない、これは、ほぼ

確かなところでしょう。

水引の使用法として、まことに興味深い記述ではありますが、

私たち(?)の関心事からは、いささか距離のあるところと見受けました。

***

『普通作法精義』にも『三光院内府記』より、同じ箇所の引用が

なされておりますが、それとは別に、

「赤白の水引の結び方に陰陽の二種あり。

両わなの時中央に赤の掛るは陽の結びにて、白の掛るは陰の結びなり。

・・・

付、 両なわ結びに、男子に贈る時には陰の結び方を用ひ、

女子に贈る時には陽の結び方を用ふることあり。」

との記述があります。

(結び方次第で結び目の中央に現れる色が変わるのは片わなでも真結びでも

同様ですけれど、)陰である両わな結びが、さらに陰陽に分かれ(陰陽説は

相対的な思考体系のようですから、”陰中の陽”・・・ちょと*ッチな表現に

なりました・・・があること自体はよいのですけれど)、(「陰陽和合の理に

基づ」いて)使い分けをすること<も>?ある、との説明がなされています。

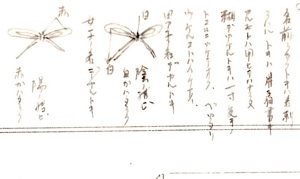

ところで、手許の本にはこれより少し前の頁の欄外に、元の所有者の手による

「男子ノ名デアルトキ 陰ノ結ビ 白ガハタラク

女子ノ名デアルトキ 陽ノ結ビ 赤ガハタラク」

との書き込みがあります。

(右図の左上部を拡大)

ここで書き込まれているところの「名」は、<贈り主>の名であろうことは

ほぼ確かであろうと思いますが、そうであれば本文の付記と齟齬を来す

可能性がありましょう。

男性が女性に、女性が男性に、という場合、どちらを採ればよいのかと質問する生徒はいなかったのでしょうか。

極めて局所的な一教室での事案はともかくといたしましても、

同じ陰陽説を説きながら、<陰陽符合の理>とでも言うのでしょうか、

「 片わな結は陽であるから、丸い陽のものに、

両わな結は陰であるから、平らな陰のものに」

と教える『包結記』があります。この『普通作法精義』にも引用がなされて

います。

そもそも、先に少し触れておきましたが、『精義』の書にても、結びを施す前、物品に水引をあてがう時点においては、<陽の方向>に<陽の色>を持って

来ていたのではありますまいか。

となれば、どの時点で<陰陽和合の理>に従い、どこで<陰陽符合の理>を

採り入れればよいのでしょう。

もちろん、貞丈にとりましては”両わな結”をさらに陰陽に区分する

ことなど想定外であったに相違ありませんが、この次第を彼に問わば

どのような解が示されたのか、脳粗鬆症を患っている身にはあまりにも

負荷の大きな課題でありますので、記されていることの紹介のみに

とどめておきます。

真結びや両わな(蝶)結びを施したとき、結び目の中央に現れる色が赤で

あるのか、白であるのかに関しましては、もう少し見ておきたいところが

ございます。

ご承知の通り、水引は紙を縒って(よって)作られております。

従いまして、これを結んだときには縒りが戻ってしまうことになりがちです。

このとき、(白赤水引なら赤の)染料が及んでいない中(腹)の白い部分が顔を覗かせたり、被膜となっている塗料が剥がれ落ちたりすることが起こり得ます。

このような見苦しい状態となるのを避けるため、結び目の中央に赤が

出てこないように結ぶ方法が採られるようになった、との話があります。

上に引用したような陰陽和合の説も、まづ規範(陰陽説)があって、水引の

結び方にその理の体現を求めたのか、あるいは(理由はまったく異なるところに

あったとしても)違いの認められる2つの方式(中央の赤/白)が

現前しているがゆえに、陰陽説の理をあてがったのかは判然といたしません。

と申しつつ、即物主義者の眼には当然、後者であろうものと映っております。

多分に供給業者の事情が優先されてのことであろうと。

現下、これに類似したことが起こりつつあります(関西圏に限られるかも

しれません)。

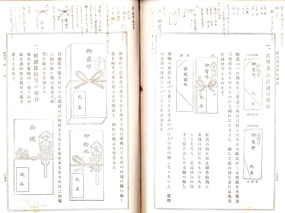

凶事に用いられる金封なのですが、これまでは左側のもの、すなわち

左肩が完全におおわれた姿のものが使われて参りました。

慎みを表すために閉じてあるのだと言われております(文学的修辞・・・)。

然るに、昨今、市場で見かけるほとんどは右側のごとく、左上部にも隙が

設けられているものでしょう。

これは、供給業者が大量生産を余儀なくされているための事情に起因するものと

みて、ほぼ間違いありません。

費用節減のためには大量生産をせねばなりません。そのために、型押しの

機械で筋入れを行うことになります。吉凶とも同じ型で済ませることができれば

型の制作も、差し替えの手間も不必要に。

このような事情で”しきたり”が変わってゆくのが現実であります。

さらにさかのぼれば、教本『包結びのしるべ』160頁の<香典包>の

ように、左前(原本では「逆封(さかふう)」)に仕立てられたものも

あったようですが、私がこの仕事に就いた1990年頃には、すでに

姿を見かけなくなっていました。

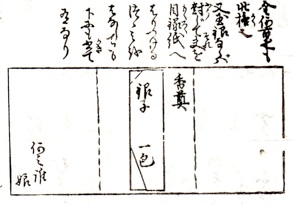

なお、公正を期するため(?)下図のような記録があることも示して

おきましょう。『婦人日用玉の結』:文政2(1819)年増補版より。

もっとも、この書には多数の折形が掲載されているのですが、

あるべきところに線が入っていないものが散見されますので、

図版の信頼性は万全でないことを併せてお伝えいたさねばなりません。

また、他の古書類についても同じことではありますが、これも偶然の

積み重なりの結果、只今私の手許に遺されているだけのハナシであり、

出版当時の評価や普及の程度など、資料価値がいかほどのものであるか

について、私には判断することができませんことも告白しておきます。

淡路結びと言われる水引の姿も変わってしまいました。かつては左側の写真の

ように、両端が左右に広がる形をとっておりましたが、今日では真っすぐ上に

向かっているのが大半になっております(凶事であるから末広がりを避けて

いる訳では決してありません。金銀、白赤、みな同じです)。

紙は紙でまとめて折られ、水引は水引でまとめて結ばれ、両者を集めて

はめ込んでゆく、そうした工程で作られるものですから、両端が斜めに

広がっているよりも、真っすぐである方が水引の保管、移動に好都合であり、

また、最後に切り揃えるにあたっても、はるかに効率が良いのでしょう。

ことの善し悪しは市場が決める、それを多くの人々が是としているのですから、

今更こうした事象を嘆く方が間違っているのです。

なお、『普通作法精義』には「後水尾天皇年中行事に、何にても参る物を

紙に包みて結び、或は紙など掩うて上を結ぶ様の時、水引を用ひず。

総じて水引をば清き道具のうちには入れず」との寂しい記述もあります。

しかしながら、わざわざこのような書き方をしているということは、取りも

直さず「水引をば清き道具のうちに」入れていた、少なからぬ人々が存在

していたことの傍証ともなりましょう。

そう言えば、『三光院内府記』には先の引用箇所の前に「於禁中・・・、

当時段々水引一向不用之候」、すなわち、御所ではこのところ、水引はほとんど

用いられぬようになってきた、との記述もありました。

三条西実枝(1511〜1579)、後水尾天皇(1596〜1680)。

それにしても、みなさん、よくご存知でいらっしゃると思いつつ、いろいろ

眺めておりますれば、すでに貞丈先生が『安齋随筆』に記録をしておいでの

ことどもでありました。あらためて脱帽。