折形 <無免許皆伝>

=== 教室、講習会をお探しの方に ===

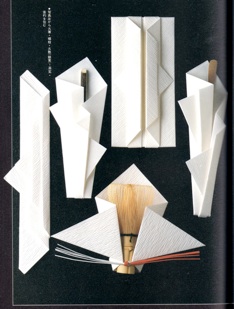

型紙(雛形)公開 及び 解説

折形 <無免許皆伝>

=== 教室、講習会をお探しの方に ===

型紙(雛形)公開 及び 解説

** はじめに **

まづ、自己紹介をしておきましょう。

私、荒木隆弘は、明治8年創業の祝儀用品店・荒木蓬萊堂を営む家筋の許に生を享け、

憲法に保障されている職業選択の自由を享くることなく今日に至っている一介の商売人で

あります。

商人としては落ちこぼれ級として、笑人としてはそこらへんのオヤジ並として承認されて

おります。

<何とか流>の家元を名乗り得る者ではありませんし(<何と、下流!>の師範なら充分

資格を備えておりますが)、研究者でもございません。

一切の礼法をわきまえず、茶道、華道の心得もなき不調法者のひとり。

父・荒木真喜雄は、お蔭さまで折形の第一人者と認めていただき、

『日本の折形集 展開図と折り方百六十例』、『復刻 伊勢貞丈「包結記」』(共に淡交社)

等、幾つかの書籍を上梓する機会に恵まれましたが、父がそうであったからと言って私の

何者たるかを証することにはなりますまい。

ゆえに、<無免許>。

かような次第であるにもかかわらず、時折、私の許に「折形について教えて欲しい」、

「教室や講習会の予定はないのか」とのお声を寄せてくださる方がおいでで

いらっしゃいます。

無論、父に対してのご要望として頂戴するのですが、残念ながら父はすでに故人と

なりましたためお応えできる状態にはございません。

そこで上述のごとく、私はその用に立つ者にあらざることをお伝えして参りました。

せっかくのご期待にはお応えできぬままにも、そうした声をお届けくださった方々のお話を

伺っておりますと、皆さま、興味・関心を抱かれ、幾つか折ってはごらんになるものの、

それでよいのか否か判断がつかない、基準が判らない、というところで行き詰まりを

感じておられるようです。

折り方そのものは、ごく一部のものを除き、至って簡単。

いわゆる<おりがみ>で「折鶴」や「やっこさん」などを折ることのできる方なら、

どなたにでも可能なものです。

ただただ、左へ、右へ、(更に必要あらば、引き続き下を、上を)順に折ってゆくだけの、

極めて単純なものに過ぎません。

とは言え、遊戯折紙の多くは、辺と辺を重ね合わせる、角と角とを一致させる、という工程に

よって成り立っており、どなたが折ってもほぼ同じ姿のもの(精粗の差はあれど)に仕上げる

ことが期待できるのですが、<折形>におきましては、襞の幅や折り出しの角度など、

包もうとする物の(中身の、また、用紙の)大きさ/形状や、包もうとする者の

(容姿は関係ありません)目/感覚に委ねられるところが多くあり、自ずと仕上がりの姿に

違いが生じて参ります。

そのとき、その場の事情に応じた裁量の余地を多く伴う折形、その自由が、かえって戸惑いを

招く要因になる、そんな様子を承りました。

一方で、このようなお話も耳にすることがございます。

「折形は厳格な定めにより規定されているもの。手前勝手は断じて許されません。

古来粛々と受け継がれてきたものに、寸毫たりとも改変を加えることがあってはなりません」

との教え。

雛形などにより伝えられてきたものを<規範>として受け継ぐためには、それらを精確に

写し取ることが求められましょう。

その限りにおきましては、こうした姿勢は正しいものです。

されど、折形を実用の場で活かそうとするに際して「衣装に合うカラダを持って来い」と

言わんばかりの姿勢で臨めば、これは本末転倒となってしまうでしょう。

このような次第を複数の方々からお伺いいたしましたので、まづは雛形(型紙)をお示し

いたし、<私なら>どこに気をつけて折ってゆくかといった、多分に余計な一言であろう

一文を添えてお届けしようと思うに至りました。

皆さまのご参考になりますれば幸甚に存じます。

なお、駄文のあちこちにつきましては笑標登録を、すべての型紙につきましては実用珍案を

申請中でありますので、ご利用に際しましては自己責任のご覚悟のほどを

お願い申し上げます。

すべての記述は、なにがしかの偏りを伴った私見にすぎませんことをお断りいたして

おきます。

「オマエのせいで、恥かいたやんけ!」とか、「責任、取ってや!」とかおっしゃって

来られましても、当方は一切関知いたしません。

その旨、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

ご意見、ご異見には謙虚に耳を傾け、誤りは正してゆく所存でありますが、

議論をするつもりは一切ございません。

また、まことに無責任なようで申し訳ありませんが、個別のご質問を承りましても、

お応えすることはなきものとご承知くださいますように。

横柄な態度とお目には映るものと存じますが、どうぞご寛恕願います。

繰り返します。誤りは正して参ります。

** 基礎資料について **

ここで、教本に採り上げましたのは『小笠原流 包結のしるべ 上巻』(花月庵鶴友著:

大文館、昭和6年)という書物です。

この書を選びましたのは、著者名に惹かれてのこと、というのは真っ赤な嘘で、国会図書館の

「近代デジタルライブラリー」にて公開されていることに加え、私の手許に原本が実在して

おりますので、閲覧の便がよかったことが最大の理由です(いわゆる自己都合、ってヤツ

です)。

原本巻頭の自序にある如く、昭和初期の時点においてではありますが、「今日の吾々の

家庭生活から不必要と認めたものは採録せず、実践に適したもののみを撰」んであります

ので、いわば標準的とみなし得るものが集められており、折形に関心を抱かれた方が最初に

手がけていただくものとして適切であろうとも思いました。

ただしそれがゆえに、意匠としての面白み、興味深さの観点から見れば、いささか

物足りぬとの印象を抱かれる方もおいででいらっしゃいましょう。

しかし、ご安心下さい。

同ライブラリーでは、他にも『奥伝図解 小笠原流折紙と水引の結び方』、

『女子教科 包結之栞』などの資料が公開されております。

教本=『包結のしるべ』を一読し、ここに用意いたしました型紙を参考に眺めつつ、

幾つか(全部である必要はありますまい)の折形を実際に折ってごらんになれば、

上掲資料に紹介されている様々な折形を、ご自身の工夫によって折り上げていただくことが

できるでしょう。

なお、収録されている内の数点を見た限りのことではありますが、

『奥伝図解 小笠原流折紙と水引の結び方』の展開図の多くは、表側に形成される

折り筋の図であるようです(すべて、ではありませんが識別は容易でありましょう)。

一方、ここでの型紙はじめ、多くの類書のほとんどのものは内側にできる折り筋を

示しておりますので、その旨、ご注意ください。

今後、私もまた、こうしたものの中から、あるいは、父祖が集めておりました雛形の中から、

興味深い姿のものを拾い集め、型紙としてご提示してゆきたいと(今のところ)

思っております。

なお、折形を云々する方の一部に、それらを秘伝、口伝として玉座に祭り上げようとなさって

おられるご様子を見受けることがございますが、多くの折形がこれまでに出版物として公表

されて参りましたし、その一部(基本的なものすべて、と言っても過言ではないでしょう)

は、こうして万人が手にすることのできる状態に置かれてもおります。

今日の生活の場に、なにがしかの潤いを求めて折形を活用したいと思っていらっしゃる

方々の許に、そうした資料を引き寄せていただく手だてとなることを願い、準備を進め

ました。

すでに触れました通り、私は<受け売り>をなりわいとする一介の商売人にすぎません。

なにごとか、犯すべからざる聖域をあがめ、権威をお求めのお方様は、どうぞここから

先にはお立ち寄りになりませぬよう。

ただただ、憤りを覚えられるだけのこととなりましょうから。

お願い申し上げます。お互いのためです。

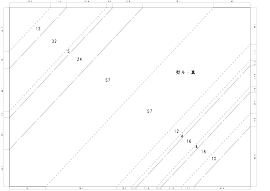

** 型紙について **

型紙はPDF形式、A4版にて用意いたしました。

極力、原本の図版に近い姿となるよう努めたつもりでおりますが、あまたあり得る可能性の、

”たまたまの一つ”に過ぎませんことを強調しておきます。

また、言い訳にもなりましょうが、もう少し整理すればもっとよい形を得ることができそうだ

と思いつつも、そこに時間をかけるよりは、より多くの折形をご紹介できるよう努める方が

生産的であろうと、ある程度のところで手放したものもございます

「全部やろ!」、って?

一般に市販されている奉書や檀紙などの類は530×394mmの大きさです。

ここではその1/4(265×197mm)の紙で折ることが出来るよう、可能な限りの

整理をいたしました。原紙が正方形の場合には197×197で。

ただし、この大きさでは原本の示す姿に近づけなかった場合など、多少、寸法を変えたものも

ございます。

お手回りの機器により、事情は異なるかもしれませんが、印刷の際、私の手許で確認した

限りにおきましては「実際の大きさ」との設定で行えば、ほぼ正確な寸法の型紙が

出て参ります。

このとき、外周部の区画ごとの寸法は印刷可能領域から外れてしまい、左右が切れて

しまいました(本体部分にまで影響は及びません)。

「用紙に合わせる」を選択すると、それらの寸法も印刷されますが、全体はやや縮小されての

出力となりました。

多くの雛形は、この型紙の半分より更に一回りくらい小さな姿で伝えられて

参りました。

「雛(人形)」は、古くは「ひいな(ひひな)」と発音されていたそうですが、

なぜだか、そんな ” ことのは ” の響きがとても似つかわしく思われる、

ちょうど手の平に収まるくらいの大きさ。

この型紙も適度に縮小して印刷をしていただければ、少しばかり雅びやかな雰囲気を

味わっていただくことができるかもしれません(A4に2枚を印刷する設定など、

1/2なら手の平よりは少し大きめになってしまいますが、お手軽では

ございましょう)。

是非、おためし下さい。

型紙の内側に記されている値は、平行に設定された折り線の幅を示しております。

ほとんどの場合、基準としたのは基底部の左側を規定する折り線です。例外もございますが、

頂点からの距離などをご覧いただければ、どの線を基準としたかはお判りいただけるものと

存じます。

なお、作図の都合などから、平行であるにもかかわらず、その幅の記載なきところも

ございましょうが、特段の支障はありますまい。

外周部に記されている、また、最初に二つ折りを施した後、その折り筋上に寸法を

取ってゆかねばならない形の場合は、型紙の内側の折り線に沿って記されているやや小さめの

数値は、その区間の長さを示しております。

これらは機械の内部処理によって算定された値であり、四捨五入の結果、一辺の合計値が

原紙の寸法と一致しないところがありましょう。

また、何らかの事情で意図せざる箇所を計測点として機械が捕捉してしまい、当方が整数値を

以って指定したにもかかわらず、小数点以下の値を伴って表示されているところも

見受けられますが、いづれも誤差の範囲と言えましょう。

もとより、既に述べました通り、そのとき、その場の事情に合わせねばならないもので

ありますので、細々とした寸法など、本来は余計なものです。

にもかかわらず、それらを逐一、ここに記しましたのは、ひとつの基準=いわゆる

<たたき台>の一つとなりますれば、との思いによるものです。

これまでにも多く公刊されてきた折形を巡る著作物に、殆どの場合、原紙の大きさの目安等を

除いて、寸法の記載を見かけることはございません。

繰り返しになりますが、そのとき、その場に委ねられるものでありますので、いわば

当たり前の事情。

しかし、その自由裁量が、かえって足かせとなっている様子でありますゆえ、一旦、

定規となるものをお手許にご用意いただき、その定規を基にして、そのときどきの具体を

測っていただければと考えた結果です。

用意した型紙とは異なる寸法での作成をなさる際のご参考になればと思い、すべての区間に

亙って記載いたしました。

ただし、ここで紙の厚みは考慮いたしておりません( [*108:剃刀 ] の<下がえ>のみは

例外)。

薄手の奉書くらいまでならほとんど支障はないものと存じますが、檀紙など、厚みのある紙を

ご使用の際には相応の調整が求められましょう。

皆さまそれぞれのお手に合った、お目に適った定規を、皆さまご自身で

お作りくださいますように。

その手がかりとなり、お手伝いができましたならば幸いです。

なお、実用性は高いものの、ただただ折り筋を付けて横に折ってゆくだけのものや、

いわゆる<おりがみ>同様、辺と辺とを折り重ねる等、折り手の裁量の余地がほとんどなく、

あらためて型紙を用意するまでもなかろうと判断したものにつきましては省略いたしました。

ついでながら、付言いたしておきます。

父の著書『日本の折形集』掲載の図版は、それらすべてを検証したわけではありません

けれど、かなり精確に作成されております。

適宜に拡大し、完成図と見比べつつ微調整を施していただければ充分にお役に立ち得るものと

存じます。

ただし、すでに版元品切れであるかもしれません。その際には、淡交社様に復刊希望の

圧力をかけてくださいませ。

もう一点、付け加えておきましょう。

試行錯誤を積み重ね、望ましい形を得た後のことです。

いよいよ、実際に用いる紙を広げ、型紙の折り筋を転写する作業に入ります。

用紙の上に型紙を載せ、型紙の折り筋に定規を当ててその線をなぞってゆくのですが、

このとき、父はよく竹べらの先端を使っておりました。

私がよく用いるのは、先端が丸くなってしまった、やや太目の”目打ち”です。

インクがなくなってしまったボール・ペンなども結構役に立ちます

(通常の目的では使えなくなってしまったものが、よい働きをしてくれる・・・、

何ごとかを示唆するようでしみじみとして参りますが・・・)。

なお、 [*039:神酒口・正面 ] をはじめ、各種の雄蝶・雌蝶の類など、

左右から折ってきたものを中心軸に合わせて折り返す形を取る折形につきましては、

折り筋が中心線に合うよう、微調整を行っていただく必要があるかもしれません。

機械製図の限界(当方の操作技術の限界と申し上げるべきでしょう)で、

折り線通りでは精確には揃わないものとなっているおそれがありますので、

あらかじめその旨、お含みくださいませ。

こうした事情以外でも微調整が求められるような箇所では、あらかじめの筋入れ

(折り線の転写)を、少し弱めにしておくとよろしいでしょう。

** 凡例 **

解説の、項目名の頭に付したるところの番号は原本にて項目名が記載されている頁の番号

です。

型紙において、(雄蝶・雌蝶のような例外的なものを除き)包むべきものを収めていただく

ところに品目(項目)名を記し、<基底部>と名付けました。

<基底部>の左側を<下がえ(下交え)>、右側を<上がえ(上交え)>と称します。

襞については、必要に応じて<折り込み(型)の襞>、<折り返し(型)の襞>と区別して

言及することがあります。

襞を作る際、<上がえ>であれ、<下がえ>であれ、それが左に向かっているなら、

一旦右方向に折り返した後、改めて左に向かうように折ります。

逆方向、右に向かって折り出すものなら、一旦左に折り返した後、再度、目指すべき右方向に

転換させることになります。

いづれにせよ、一つの襞を折り出す際に、2度の方向転換を施すことになるのですが、

このとき、1度目の折り返しを山折りにして下部に収め、折り返しのところが表面に

現れてこない形状に仕立てることをここでは<折り込みの襞>と名付け、

1度目を谷折りとし、折り返し部分が表に現れるような襞を<折り返しの襞>と名付ける

ことにいたしました。

また、原本の展開図に付せられた番号は折り線を示しているものでありますが、必要に応じ、

当該線の出どころを示す点(端点)の番号として言及することがあります。

点線は谷折り、一点鎖線は山折りを示します。

折り順は、余程の例外を除き<下がえ>から、<基底部>の左側を規定する中央寄りの

折り線から始め、順次左端に向かって折り進め、次いで<上がえ>に移ります。

こちらも<基底部>の右側を規定する中央寄りの折り線から、順次右端に向かって

折り進めます。

例外となるのは、右側から折り始める [*036:神酒口・左 ] と

[*166:雛節句用黄粉 ] 、及び正方形の用紙を二つ折りにするところから始める

各種の雄蝶・雌蝶(一部、長方形の用紙のものもありますが)くらいのものでしょうか。

左側から折り始めるのは、包みを開くときの便宜を図ってのことです。

多くの人が右利きでいらっしゃいましょう。

ですから、右手で包みを開き易いようにと仕立てるための手順です。

包みとして必要な場合は、左右を折った後に天地(上下)を折り返します。

勿論、下方だけを折る場合も数多くあります。

されど、ここに用意した型紙のほとんどのものについて、天地の折り返し位置は記して

おりません。

型紙が見づらくなると思ったためです。原本をご参照ください。

天地の折り順については少々長くなりそうですので別項でお話し申し上げますが、

私どもはまづ下を折って底を固めた後に、上部を折り返す順序を採っております。

一部省略したものもございますが、個々の折形について、原本と雛形(型紙)を見比べつつ、

私が「心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書き」連ねた解説(怪節?)を

添えました。

駄文に過ぎませんが、私が、どこを見て、どのように調整を進め、この型紙に至ったかの

手がかりを得ていただくことができればと思ったためです。

なお、これまでにすでに明らかとなっております通り、随分と冗長な文章を連ねております。

行き過ぎた戯文に不快感を覚えられる方もいらっしゃいましょう。

適当にお付き合い下さいますように。

** 折形の特徴 **

折形=この ” くに ” において伝承されてきた包みには、中身と包装紙との密着を避け、

さらに中身の一部が顔を覗かせるように仕立てるという、大きな特徴があります

(無論、香や胡麻塩など粉末状のものは包み込まねばなりませんけれど)。

この理由について説明されたものにほとんど出会うことはありませんが、思いつくままに、

幾つかの仮説を挙げてみましょう(判らぬことにまで口を差し挟むのは愚者の愚者たる所以

なのですけれど)。

・密着を避け緩やかに、

という点につきましては、身にまとう衣類のことが思い起こされましょう。

西洋の衣装がその身にぴたりと添い従うように仕立てられるのに対し、気候、風土がそれを

要求してきたのでしょうけれど、いわゆる和服は密着を避け、ほどほどのゆとりを身の回りに

もたらせます。

そんなことが無意識のうちにであれ、反映されているということはなかったでしょうか。

観点を異に致しますが、

「物のまわりになにがしかの空間というか、ゆとりをもたせることが、そのものの存在感を

つよめるのに役立っています。能狂言の衣装や式の和服を見て感じるものと共通の美意識が

存在しているように思います」と父は『折る、包む』に記しております。

別の場面を挙げましょう。白い紙の中央に、これから包もうとする物を置き、さて、と

なりましたとき、赤ん坊に ” おくるみ ” をかぶせてやるような感覚、暑過ぎず、寒過ぎず、

キツ過ぎず、ユル過ぎず、と思いを寄せるに似た心の動きを覚えることがあります。

このように、中に包もうとする物に対しても、ゆったりと穏やかな呼吸ができるように、

ギリギリまで締め付けて息苦しくならぬように、との配慮を示す、そんな慈しみの情を

表しているのかもしれません。

・中身の一部が顔を覗かせるように、

という点につきましては、まづ、折形というものが、おそらくはカミへの供物の敷物に

その淵源をもつことが考えられましょう(ここで言うカミは、近世的な神道的観念の神の意

ではなく、自然神、”やおよろずの神”のつもりです)。

さらに元をたどれば、一定の衛生観念が芽生えた後、食餌を食する、あるいは運搬、保存を

するため、草や木の葉に載せたり、くるんだり、といったところに始まったものと

思われますが、豊作や、自然の脅威からの庇護を祈念してカミに供物を捧げる際には、

日常の用よりも一層念を入れ、丁重に調えたであろうことは容易に想像のつくところ

でしょう。

ただし、このことは他の文化圏にても共通するところがありましょうから説得力を持ち得ない

かもしれません。

とは言え、万物にカミが宿る、という感覚を抱いていたなら、そこに供えしものは、単なる

捧げ物としてそこにある訳ではなく、供物自体をも、カミ同等の存在として大切に扱わねば

ならぬとの意識をより強く持つに至った、とまでは言ってもよいかもしれません。

覆いを掛けたままに供物を捧げる場面を見かけることはほとんどありますまい。

移送の際にはチリやケガレが付着せぬよう、厳重な封印がなされましょうけれど、

しかるべきところに供えるときには、カミにめでていただき、召し上がっていただけるよう、

封を解くのが常。

(さらに時代が下り、供物として布を捧げるようになり、やがてはカミに、

ここにお出ましくださいと、布を模した紙を木に挟んで立て、その降臨の

依り代(よりしろ)とした、との話も承ります。

中身を覗かせることとは直接に関係はいたしませんが、折形の起源の一つと

考えられますので、併せて触れておきます。)

また、この ” くに ” に暮らす人々の住居は、壁や扉で個々の部屋を完全に仕切ってしまう

ことを志向する西洋の建築物とは異なり、障子、襖、さらには衝立や簾など、何とはなく

隣の様子が窺えなくもない柔らかな仕切りを用い、「気配(けはい)」と「気配り」を

重んずる暮らしを好んできた、そうした精神の傾きも、何がしかの影響を与えている

かもしれません。

或いはまた、武家社会の中で整理され発展されてきたとの経緯を考えれば、その贈答の品が

悪意を帯びたものではないことを明らかにせねばならぬという要請も作用したかも

しれません。

もう少し大胆に申しますれば、

「こんなん、持って参りました。ほめたってくださいまし」

「うぬ、お主、できるなっ!」

と、そのとき、その場で、瞬時のうちに。もちろん、目配せのみで。

無論、それが主たる動機であったと申すつもりは毛頭ございませんが、見せたい、

見て欲しい、との欲求がなかったとも思えません。

あくまで副次的であったとは言え、さまざまな形のものを生み出しつつも、

中身を覗かせるという特徴を引き継ぐに至った要因の一つとなったのかもしれません。

以上、何の根拠もない私の妄想に過ぎませんが、かつて、この ” くに ” において

命を受け継いできた人々が、なぜ、<包装>であるなら有しておらねばならぬハズの機能の、

おそらくは最も重要な要素の一つを敢えて放棄し、手の込んだ<装飾>に仕立ててきたのか、

そのことに思いを馳せる時間があってもよいものと思います。

なお、『折る、包む』には次のような記載があります。

「このように中身の正体をあきらかにするという作法は、進物のやりとりの作法が

詳細にきまっていて、そのゆえにできたきまりですが、この約束事が数多くの折形を

生み出した契機でもあるのです」。

今日の世にあって、これは「元服の髪包」、それは「鷹の鈴包」、なんぞと言ってみた

ところで、おそらくは何ほどの意味も持ち得ないでしょう。

しかし、多彩な具象を写し取る遊戯折紙とは一味違った紙の造形の愉楽が折形にはあります。

最初は型紙を模するところから始まるかもしれませんが、それだけではすぐに飽きが

きてしまいましょう。

是非、不親切/不充分な資料を紐解き、再現のための試行錯誤の過程をこそ楽しんで

いただきたく存じます。

そして、<ご自身の形>を見出して下さいますように。

その上で、元来の用途などにこだわらず(こだわろうにも、もはや身の回りに存在すら

せぬような品目が多くありますけれど)、様々な機会に応用を図っていただければと

願います。

他家ご訪問の際の、また、お客様をおもてなしした帰り際にお渡しするお土産に、

そっと、花の包みなどが添えられておりますれば、どんなにか嬉しいことでありましょう。

会食の場、銘々の席に(それが何であれ)小さな包みを配しておくのも一興となるかも

しれません。

異文化で暮らしてきた方々には(もしかすると、この ” くに ” の人たちにとってすら)

新鮮な驚きのひと時を味わっていただくことともなりましょう。

今日の商品経済社会においては、贈答品も、あらかじめそれをお求めになった商店の

包装紙に包まれていることがほとんどでありましょう。

これを解き開き、あらためて包み直すことなど、お勧めするわけにも参りませんが、

人と人とがつながるあらゆる場におきまして、<折形>のさまざまは名脇役、

あるいは手だれの演出家として、必ずやよいはたらきをしてくれることでしょう。

その歴史につきましては

折形百景:折形の歴史概観のページをご覧ください。

また、2017年3月以降、追加のことどもは

https://arakihouraidou.amebaownd.com

にてご案内申し上げます。